前回の続きです。商標登録に「新規性」を必要としないことを実際の例を用いて説明します。

このブログを読んでいらっしゃるほとんどの方が読売巨人軍の故「長嶋茂雄」さんをご存知と思います。商標「長嶋茂雄」について特許検索システムJ-PlatPatで調べてみると以下のことがわかります(デフォルトでは現在出願中又は権利が存続しているものしか検索されないので、「検索オプション」-「ステータス」の「全て」をマークする必要があります)。

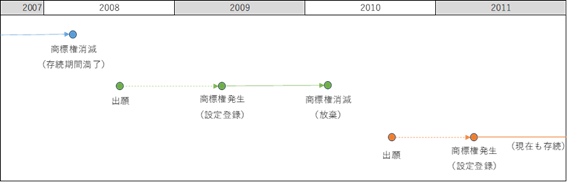

・1995年7月17日に、(株)オフィスエヌが、12の区分の商品・役務を指定して文字商標「長嶋茂雄」の商標登録出願を行い、設定登録されて商標権が発生した(*現在では複数区分を含む商標登録出願が可能だが、当時は区分毎に出願する必要があり、12個の商標権が発生した)。これらの商標権は、全て更新登録がされずに、存続期間満了によって2007年7月~2008年2月の間に全て消滅した(以下、第1世代商標権)。

・2008年8月7日に(有)ナガシマ企画が15個の区分の商品・役務を指定して文字商標「長嶋茂雄」の商標登録出願を行い、2009年5月15日に設定登録されて商標権が発生したが、直後にその商標権は放棄され、2010年3月23日に消滅した(以下、第2世代商標権)。

・2010年8月23日に(株)オフィスエヌが15個の区分の商品・役務を指定して文字商標「長嶋茂雄」の商標登録出願を行い、2011年3月15日に設定登録されて商標権が発生した。その後、更新登録がされ、2025年10月現在商標権は存続している(以下、第3世代商標権)。

第1世代~第3世代のいずれの商標権に係る商標も相互に同一又は類似といえるものであり(いずれも文字商標「長嶋茂雄」)、また、指定商品、指定役務も重複しているものが多いので、第2世代商標権及び第3世代商標権は、第1世代商標権が更新により存続していれば発生しなかったと考えられます。

上記のように、第2世代商標権及び第3世代商標権は、「新規性」が無いにもかかわらず登録されました。このように、商標法では「新規性」は考慮されません。

次回は、このあたりに関連する商標法の条文について説明します。